サークル資料

サークル資料

サークル資料  サークル資料

サークル資料  レポート綴

レポート綴  レポート綴

レポート綴  分子模型から見える世界

分子模型から見える世界  サークル資料

サークル資料  レポート綴

レポート綴  レポート綴

レポート綴  サークル資料

サークル資料  分子模型から見える世界

分子模型から見える世界  レポート綴

レポート綴  研究は読書から

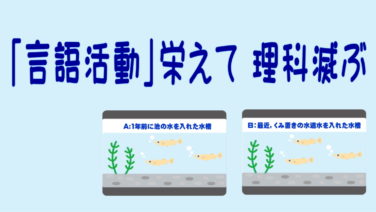

研究は読書から  金沢大学連携ゼミ報告

金沢大学連携ゼミ報告  金沢大学連携ゼミ報告

金沢大学連携ゼミ報告