台風18号,久しぶりに台風らしい台風でちょっと緊張しました。みなさんのおうちでは被害はなかったでしょうか?

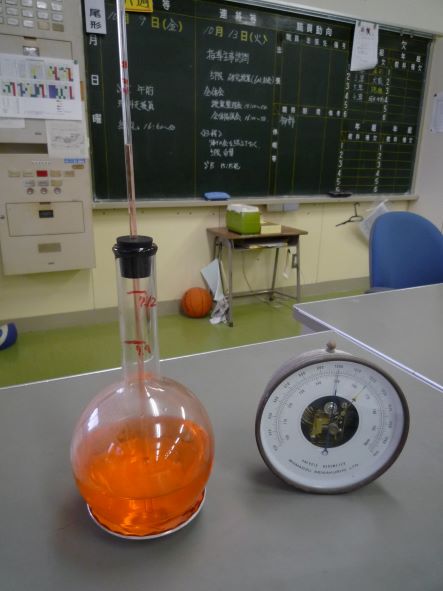

今回の台風は,私が学校にいる間に通過するということで,理科室から気圧計とガラス管付きフラスコを持ち出して観測をしました(今月の写真の4枚目)。風向計も設置したのですが,それは役に立ちませんでした。フラスコの実験についてはブログにも書いたので興味のある方はご覧下さい。

さて,今,学校現場は「研究発表」花盛りです。

研究発表をする方は,遅くまで学校に残って仕事をしたり,何度も指導案を書き直させられたりしてがんばっているのですが,それを見に来た人たちにとって「ああ,この学校のこういうところをまねしよう」なんていうものが一つでもあるのでしょうかね?

あなたの学校にはありますか?

現場は苦しんでいるけど,あまり実のないものが圧倒的に多すぎるような気がします。

さて,9月には初任研で忙しいはずの新人さんも来てくれました。

サークルでは「すぐにまねできること」「だれでも参考にできること」をたくさん話題にしていきたいと思っています。それも,あまり苦労をすることなく,自分が楽しんでいる間に子どもにもいいものを与えられると一番いいですよね。

本物の初任研とは「苦しんでいるのは私だけでない」とお互い愚痴を言い合って確認することだけではなくて(精神衛生上,これはこれで大切ですが),「これを早く自分の学級の子どもたちに教えてあげたい」という宝物をいっぱいもらうことだと思います。今月の仮実研の『研究会ニュース』には,中さんと峯岸さんのそんな楽しい初任研のとりくみが紹介されていました。

■9月の例会の参加者(7名)

H.H(S市S小) M.S(NYSB) K.H(S市M中) M.O(N町U小) T.M(N町U小) K.Y(S市H小) 初:T.T(S市T小)

今月の写真

■資料の紹介

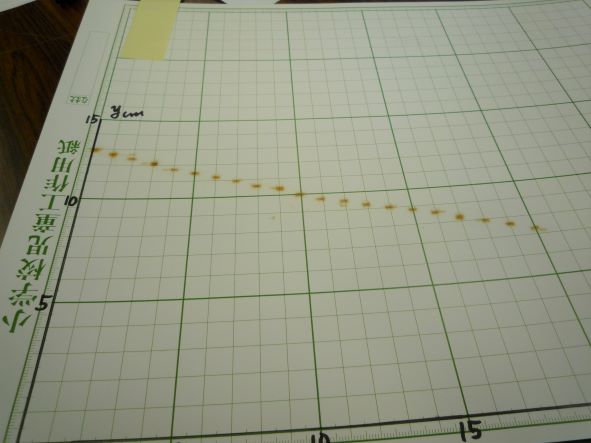

1 「数学科 授業レポート」B5 4ぺ K.H

2年生数学の「1次関数」に関する授業レポートです。

この授業は「線香を燃焼させて,その残った長さと時間との関係をグラフに表し,それをさらに式にする」という内容です。

教室中が線香くさくなったというこの授業は,なかなか楽しそうです。

ただ,途中で火が消えたりするアクシデントもあり,正確に直線になったのは数班だったとか,班で取り組んだので暇な子もいたなど,課題もあったようです。

このレポートをめぐっては,以下のような議論がありました。

・式を立てる必然性がないと,数学の苦手な子は嫌になる。

・線香が消えるのは何分後だろう…ということで,予想を立てさせるといい。

・早く結果を知りたければ,線香を短くしてもいいだろう。

・小数が出てくるだけで拒否反応を起こす子もいる。そんなときには,mmを単位として式を立てたりするといいだろう。

・工作用紙に線香を置いていくのは楽しそうだし,数学が苦手な子もついてこれるからおもしろい。

この実践の出典が分からなかったので,また後で教えてください。

で,ネット検索してみると

「数学者のぽーたるさいと(http://www.edita.jp/masanori432/one/masanori432113.html)」

にもよく似た実践例が出ていました。この実践でも2時間かかっています。1時間で終わるのは難しいのでしょうかね。

この線香の実践については,他にもいくつかの授業例がネットに出ていました。まとまったレポート(たとえば,内山一敏「変化に着目した一次関数の指導の工夫」)もありました。その他にもいくつか見ましたが,出典はわかりませんでした。

2 「心に残る運動会」 B5 6ぺ T.M

インフルエンザで6年生は学年閉鎖。縦割り班として,あるいは最高学年として十分な練習もできないまま運動会が実施されました。しかし,結果的にはとてもいい運動会ができた様に見えるのです。でも,それはどうしてなのでしょうか?

私と同じ学校にいるMさんは現在6年生担任。

そんなM先生に頼んで「今回,練習が少なかったのになぜ成功したのか」という私の問題意識から話をまとめてきてもらいました。

何が成功の基準なのか,と言えば,子どもたちの満足度だと思います。

それと同時に,「予定どおり運動会が進んだかどうか」も運動会を設定した教師側の成功の基準となります。

今回は,縦割り班種目も学年対抗戦も鼓笛も踊りも,そして係活動もたいへんいい動きでした。見ている人も気持ちよく見ていたと思います。時間も予定どおりで終了。まさに練習を何度も積んだような姿だったのです。

M先生は,前もって子どもたちに働きかけた言葉も教えてくれました。こんな小さな繰り返しが,実は子どもたちに影響をあたえていくんだなと言うことがよく分かりました。このあたりの対応がうまくいかないと,やはり,当日はスムーズに行かないんだろうなと思います。

私は,<縦割り班を中心とする運動会は教師主導に見えない分,とてもいい運動会に見えるのだ>と思っています。

このあたりのことは,次回のレポートに書いてみます。

3 「2009夏 日食と全国大会」 B5 3ぺ M.S

全国大会でのアピール行動と総会で次期開催地が能登に決まるまでのことをまとめてきてくれました。本当に大会がやってくることになって,楽しい1年になるんだなあって思っています。

また,日食観察を夏休み中の学校でやったときのことをまとめてきてくれました。

近所のおばちゃんなどを巻き込んで観察するSさんは彼女らしいいですが,そのなかにTさんのお父さんまでいたという偶然にはビックリしましたねえ。やはり楽しいことが好きな父からは楽しいことを求める娘が生まれるってことですかね。いやー,ほんと,不思議なご縁です。

日食については,私も「中国・杭州で見た皆既日食日記」(写真なし)をまとめてきました。これはHPの方に写真入りで紹介してありますのでご覧下さい。

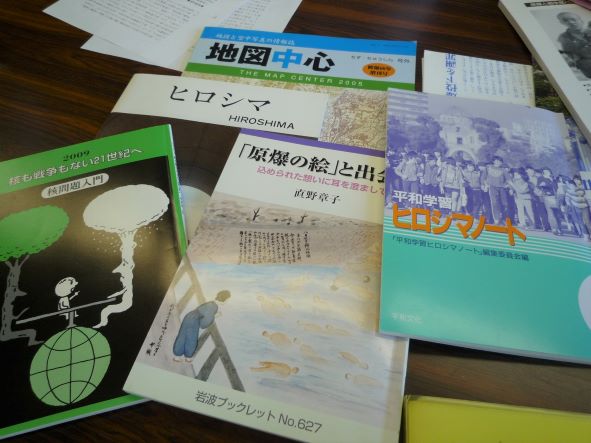

4 「2009夏 ヒロシマ」 B5 4ぺ M.S

5 「2009夏 私の平和学習?」 B5 4ぺ M.S

今年の夏,組合の動員で仕方なく?広島に行ったSさんが,ヒロシマで考えた平和についてまとめたものです。

被爆者の体験は,被団協の坪井直さんが話してくれたそうです。また,「被爆電車乗車」という体験もあり,こんなところは組合で行くからこそ体験できることだなと思いました。

ちょっとでも自由時間があると,どん欲に学ぼうとする姿はいつもどおり。いっしょに行動したであろう誰よりもヒロシマを体験しヒロシマに学んできたのだと思います。

坪井直さんの映像は,ここでみることができます。ネットの力ですね。

2本目のレポートは,これを機会に『アンネの日記』を取りだして読んでいるという話から始まります。職場の若者を集めて,映画の上映会も開いたとか。

夏が来るたびにフィードバックする平和への思い。

平和とは戦争がない状態を言うのではないとすれば,私達にできる平和学習ってなんでしょうか?「戦争が悪い」と教えているだけでは平和は来ません。「A正義」と「B正義」のぶつかり合いが戦争を起こすのですからね。

6 「ブログ的気楽レポ2009年9月号」 A5 4ぺ M.O

久しぶりに「気楽レポ」風に書いてみました。

4ページにするほどの話題ではないけど,みんなにちょっとだけ話したいことがある…というときに,こういうちっちゃな話題をいくつかまとめるのには便利です。話だけだと,消えてしまうからね。

今回は「教え子との再会」「イメージマップのイメージ」というテーマでまとめました。

イメージマップの話にからんで,授業の最初によくやっている「課題づくり」について議論になりました。みんなで課題を考えることで,その単元の見通しがもてて,学習も計画的に進めることができる…みたいな話がよくあります。これについては,私はずっと前から疑問に思っている方で,一度も取り組んだことはありません。

これから何をやるのかな…という方が,断然おもしろいし,子どもたちの期待感もあると思うからです。

今の教育界の常識は,どっちなのでしょうかね。

7 『「珠洲たの」のアクセス数』 B5 4ぺ 尾形正宏

1998年3月に立ち上げたサークルのホームページ。私の趣味も入っていますが,主に「珠洲たの」のサークル通信のバックナンバーやレポート,ものづくりや仮説実験授業についての話題を取り上げてきました。

そのサイトへのアクセス数の変遷を調べてみました。ここ3年くらいのものです。

自分で計算してみて,その結果にビックリしました。そこでついつい問題形式にしてみんなにも考えてもらおうと思ったわけです。

このレポートはHPに掲載しましたので,そちらをご覧下さい。

ちなみに,2009年9月の総アクセス数は33105件でした。1日約1000ページの閲覧があったということです。

このほかに,「UMISACHI通信第7号」(O),「良心に反しても指示に従う若者が増えている!?」「1円玉パズル」(紹介:H),早い者勝ちのお土産数点[糸魚川天然翡翠原石(H),中国土産・鍋つかみ(O)などもありました。

コメント